生态学长期关注一个基本问题:生态系统生产力的变化,如何影响物种多样性?以往研究发现,两者关系既可能是正相关、负相关,也可能呈单峰形变化,即物种丰富度在中等生产力水平时达到峰值。然而,这一规律主要在植物群落中被验证,而在动物群落中,尤其是复杂的鱼类群落中,由于生态过程机制交织、定量数据难以获取,始终缺乏明确的实证,如何在统一的理论框架下阐明其机制,仍然是一个未解之谜。

本研究通过系统的野外生态调查获取了长江中下游 39个浅水湖泊的第一手定量观测数据,首次明确证明了鱼类群落中存在稳定的单峰型生产力–物种丰富度关系:随着生产力提升,鱼类多样性先升后降,表明生物多样性不可能随着能量无限增加而持续上升,研究结果为理解富营养化背景下鱼类群落变化提供了关键依据。

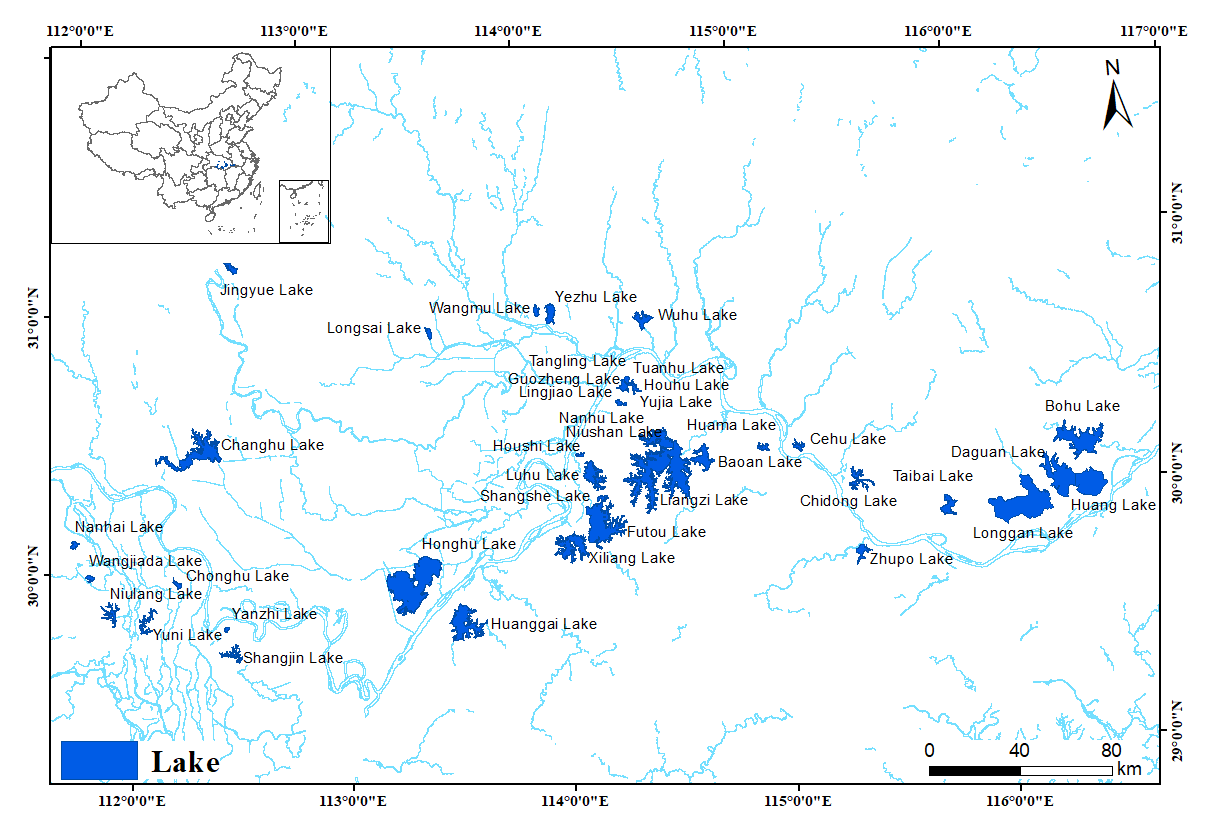

图1 研究区域和湖泊

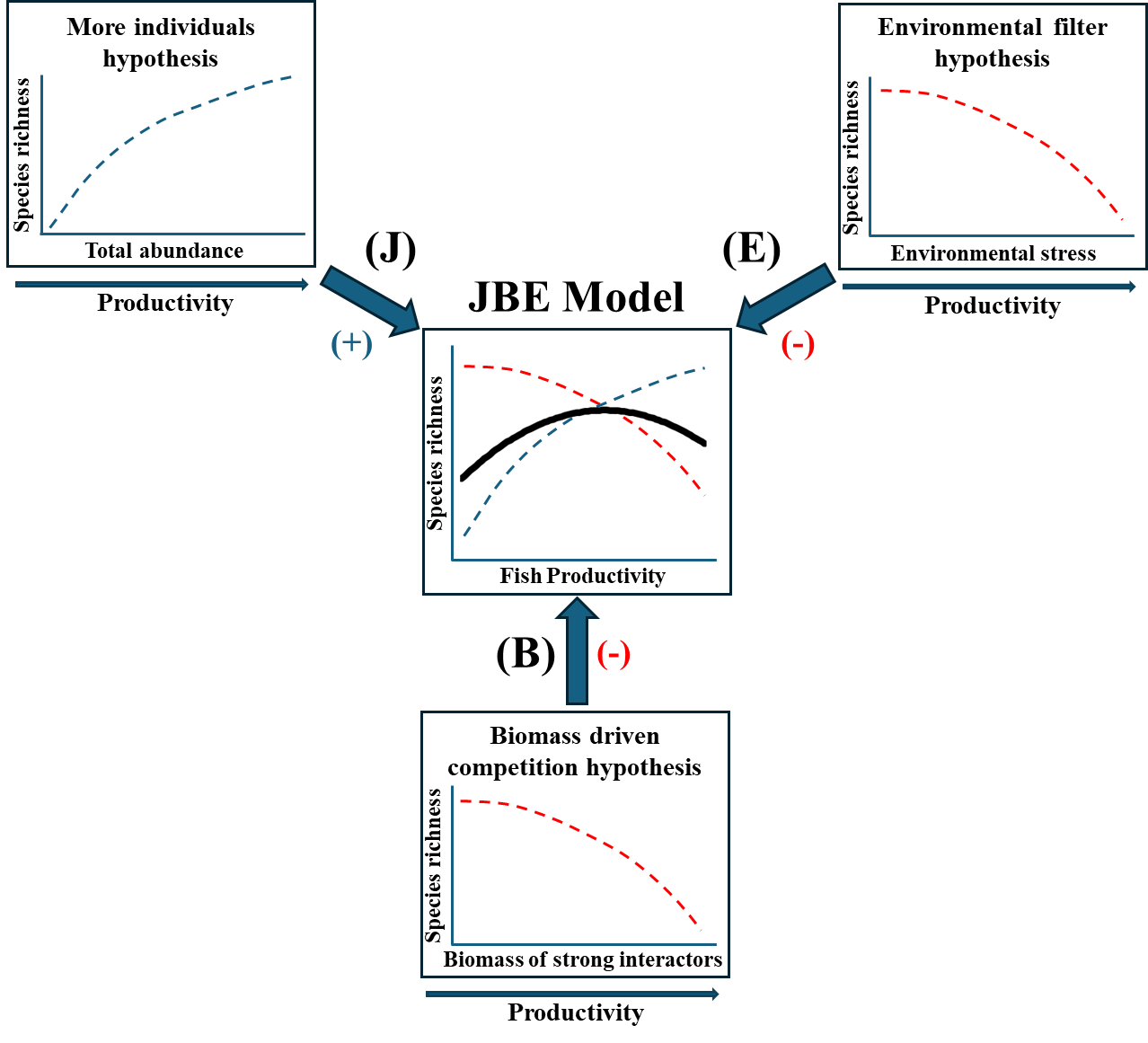

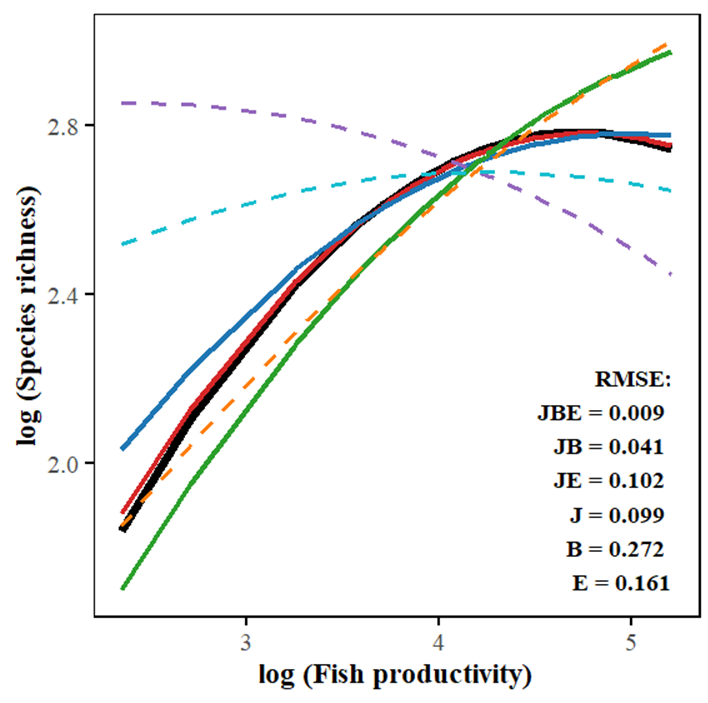

本研究首次提出了一个新的统一模型(JBE模型),创新性地整合了围绕该科学问题的生态学三大核心假说——“更多个体假说(More Individuals Hypothesis,J)”、“生物量驱动竞争假说(Biomass-Driven Competition Hypothesis,B)”与“环境过滤假说(Environmental Filter Hypothesis,E)”。该模型以极简而严谨的方式,将观测模式、生态理论与统计建模紧密结合,成功重建了湖泊鱼类群落中观察到的单峰关系,为长期困扰生态学界的“生产力–多样性难题”提供了可量化、可验证的机制解释。

图2 整合生态学三大核心假说的JBE模型概念图

图3 基于不同组合JBE模型重建观测的生产力—物种丰富度关系

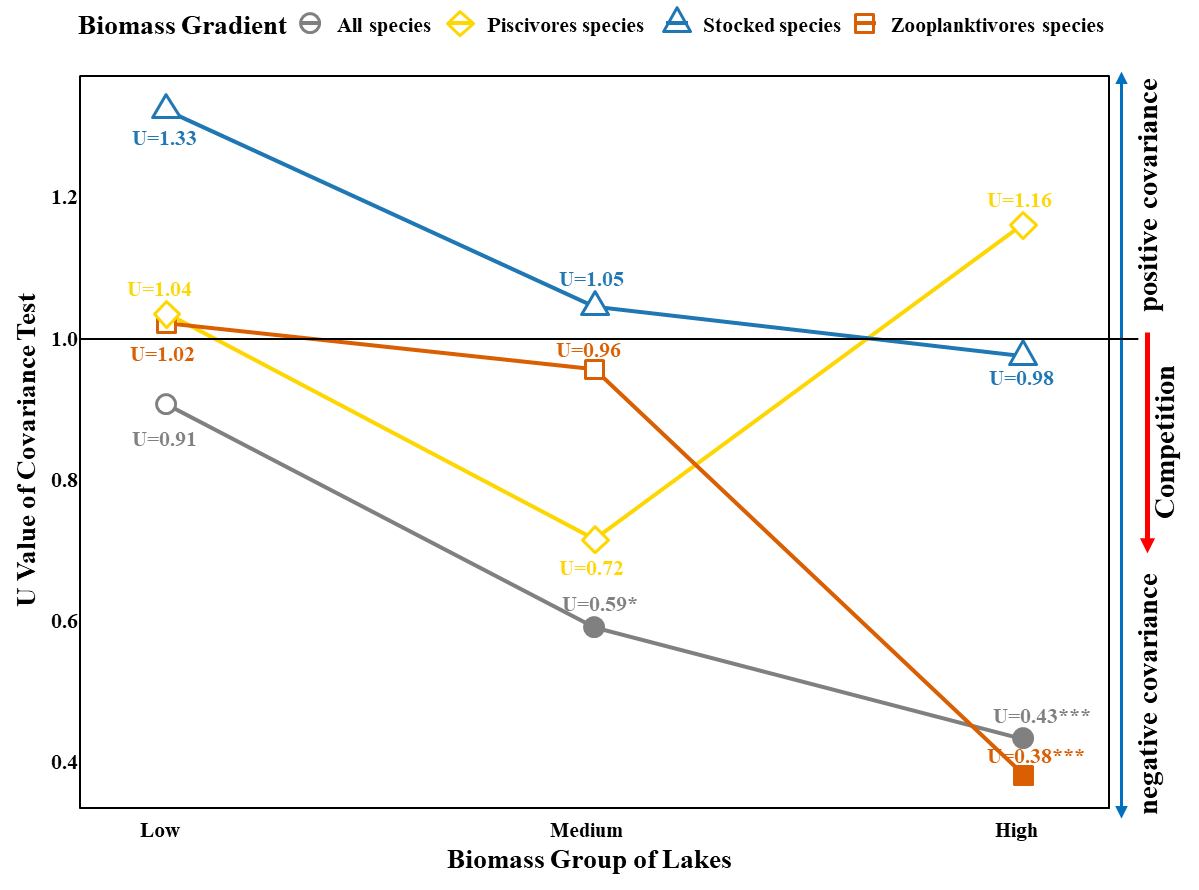

研究发现,在高生产力湖泊,浮游动物食性鱼类的生物量显著增加,竞争作用显著增强,从而导致其他物种被排除。竞争驱动的物种损失先于环境胁迫(如缺氧)引发的多样性下降,并抵消了高丰度带来的潜在物种增加效应。这表明,生物多样性下降可能是生态系统退化的早期预警信号。该研究不仅深化了对湖泊生态系统结构稳定性的理解,也为中国“十年禁渔”背景下的湖泊生态保护修复与管理提供了重要理论依据——湖泊管理不应仅仅追求鱼类资源量或物种数目的提升,而应更多关注生产力与多样性之间的动态平衡与生态权衡机制。

图4 种间竞争程度与生物量水平之间的关系

本研究以“A unified model explaining the unimodal relationship between productivity and species richness in fish communities”为题,近日在线发表于国际生态学期刊 Ecology Letters。中国科学院水生生物研究所为第一完成单位,已毕业博士研究生冯凯(现为匈牙利巴拉顿湖湖沼学研究所博士后)为论文第一作者,王齐东青年研究员为通讯作者,法国Bernard Hugueny教授和匈牙利Tibor Erős 教授参与了研究。本研究获国家自然科学基金(32473162)、中国科学院青年创新促进会(2022344)及湖北省杰出青年科学基金(2024AFA087)等项目的支持。其中,Bernard Hugueny教授和Tibor Erős 教授先后获中国科学院国际访问学者项目(PIFI,2024VBA0007;2025PVA0198)的支持。本研究大量野外工作得到了湖北省农业农村厅、湖北省农业事业发展中心等单位的支持。