鱼类是地球上数量最多、形态最丰富的脊椎动物类群,约占现生脊椎动物物种总数的一半,约30,000余种。它们广泛分布于从深海到高原湖泊的各类水域,展现出卓越的生态适应能力和惊人的演化多样性。尽管在过去二十年中鱼类基因组学取得了显著进展,但不同类群间的基因组数据仍不均衡,缺乏覆盖全部真骨鱼目的系统性比较资源。这一缺口严重制约了人们从基因组层面系统揭示鱼类演化规律及关键性状形成机制的深入研究。

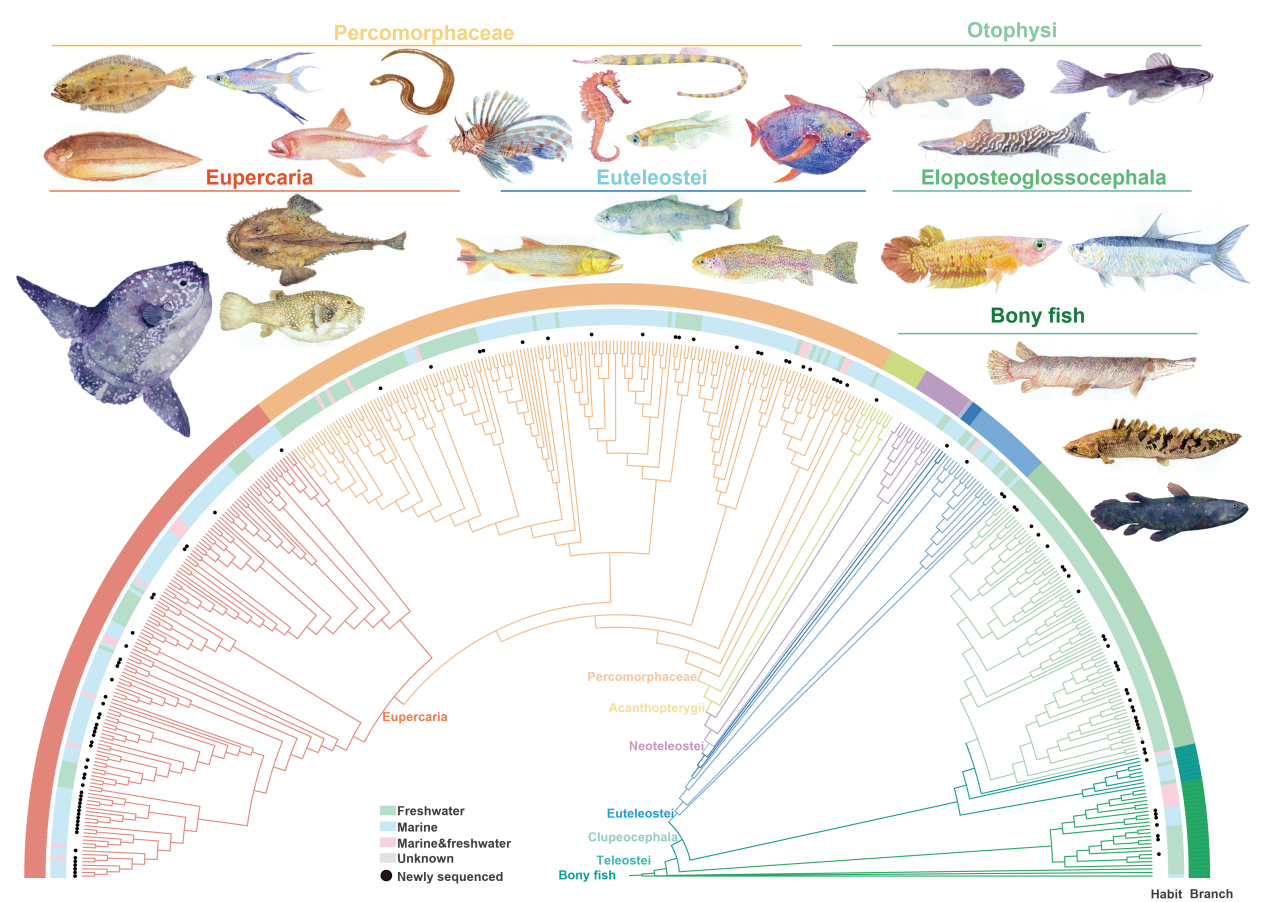

图1. 基于全基因组序列的464个物种的系统进化关系

11月6日,中国科学院水生生物研究所何舜平研究员团队在The Innovation期刊发布了“万种鱼类基因组计划(Fish10K)”首期研究成果(题目:A genomic compendium of hundreds of teleost fishes reveals their evolutionary landscape)。研究团队通过从头测序并整合分析464种真骨鱼类全基因组,构建了迄今为止覆盖度最全的鱼类基因组图谱,为解析鱼类演化历程提供了前所未有的分辨率(图1)。

团队成功完成了110个新鱼类物种的高质量基因组组装,首次补齐了3个长期缺失鱼类基因组数据的目级分类单元,并整合已有基因组,建立了覆盖真骨鱼类全部44个目、总计464个物种的全基因组比对矩阵。这项资源不仅在数量上超越以往鱼类基因组学研究,更在解析精度上与哺乳类和鸟类的大规模基因组计划相媲美,是迄今为止规模最大、覆盖度最完整的鱼类基因组资源。研究发现,在辐鳍鱼类演化过程中,基因组呈现出逐步压缩的趋势,尤其是内含子显著缩短,而外显子长度保持稳定。首次在真骨鱼类中鉴定了近3万条真骨鱼类高保守元件(THCEs),其中1,689条为真骨鱼类所特有的Teleost-Specific HCEs(TSHCEs),这些元件与脑、鳍、心脏和鳃等关键器官发育相关,提示它们在真骨鱼类形态创新中发挥了调控作用。

该研究通过Fish10K项目建立了目前全球最大规模的鱼类基因组资源,系统解析了真骨鱼类基因组结构特征、转座子动态、保守与创新元件、系统发育关系及演化速率,揭示了基因组复制与转座子活动在推动鱼类适应性演化中的核心作用。该成果为深入理解脊椎动物基因组演化规律、性状起源与生态适应机制奠定了坚实的数据基础。

在长期系统性鱼类学研究的基础上,该工作历时6年,由何舜平研究员牵头,联合青岛华大基因研究院、西北工业大学等单位共同完成。水生所何舜平研究员为最后通讯作者,杨连东研究员、方成池副研究员为共同第一作者。

何舜平自1985年进入水生所以来,始终坚守在鱼类分类学与系统演化的最前沿。科研足迹,从喜马拉雅高原的冰川湖泊,到马里亚纳深渊,跨越了生命进化的高度与深度。他率领团队利用形态与分子数据,重建了鲤形目与鲇形目鱼类的系统发育关系,提出了全新的鲤形目和鲤科系统演化框架,让世界重新认识东亚淡水鱼类的谱系演化。他搭乘“深海勇士”号潜水器二次潜入深渊,开展了深渊鱼类的适应性研究,揭示了极端环境下的鱼类适应性的遗传奥秘。他还带领团队破译了古代鱼类的基因组,追溯脊椎动物从水到陆的遗传创新历程。

论文链接:https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(25)00380-7