近日,东北地理所张秋英研究员团队在园艺学顶级期刊《Horticulture Research》上发表了题为“Sucrose as a Key Nutritional Marker Distinguishing Vegetable and Grain Soybeans,Regulated by GmZF-HD1 via GmSPS17 in Seeds”的研究论文。该研究明确了蔗糖作为区分两种类型大豆的关键品质指标,并发现了一个大豆籽粒蔗糖积累调控分子模块,为高糖鲜食大豆选育提供了新的理论依据。

大豆作为一种全球重要的作物,从采收时期上可分为鲜食大豆和粒用大豆两大类。鲜食大豆俗称“毛豆”,在鲜荚期收获,而粒用大豆主要用于食品加工、油料提取和动物饲料等。尽管两者在收获时间和籽粒大小上有所不同,但其营养差异在品种选育时常被忽视。随着健康意识的增强,鲜食大豆因其高营养价值而受到越来越多的关注,因此,深入研究鲜食大豆与粒用大豆的营养成分差异及其调控机制,对于优化大豆品种选育策略、开发高营养价值的大豆品种具有重要意义。

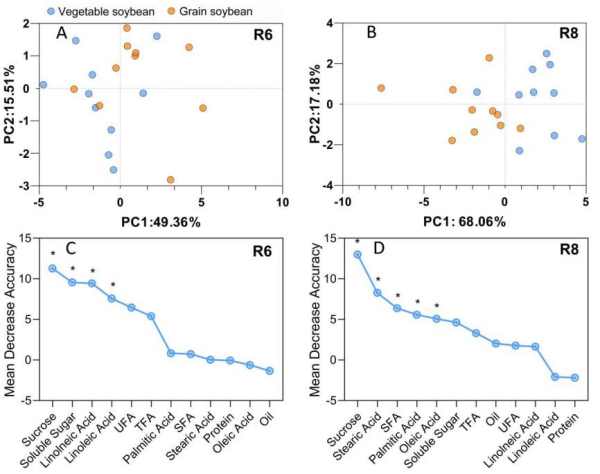

本研究选取了10个鲜食大豆和10个粒用大豆品种(系),对其营养成分进行了全面比较。研究发现,鲜食大豆在蔗糖、可溶性糖和粗蛋白含量上显著高于粒用大豆,而在粗脂肪和总脂肪酸含量上则相对较低。在鲜荚阶段,鲜食大豆含有较高比例的不饱和脂肪酸,尤其是油酸。通过主成分分析(PCA)和机器学习算法,发现鲜食大豆和粒用大豆在营养组成上存在明显差异,并且蔗糖是区分鲜食大豆和粒用大豆的最关键营养标志物(图1)。

图1 鲜食大豆与粒用大豆营养品质区分的标志物筛选

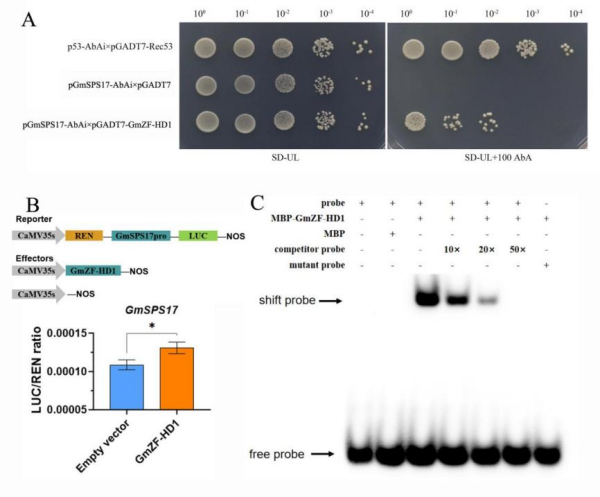

此外,结合动态RNA-seq及加权基因共表达网络分析(WGCNA),研究人员进一步挖掘了与蔗糖积累相关的基因模块,并鉴定了GmSPS17作为蔗糖磷酸合成酶(SPS)编码基因,以及其上游转录因子GmZF-HD1。进一步的分子试验和遗传转化试验证实了GmZF-HD1通过直接激活GmSPS17的转录来增加蔗糖积累。在大豆毛状根过表达体系中,GmZF-HD1能够显著增强GmSPS17的表达,从而提高蔗糖的积累量。本研究明确了蔗糖作为区分鲜食大豆和粒用大豆的关键营养标志物,揭示了GmZF-HD1通过GmSPS17调控蔗糖积累的分子机制(图2)。研究结果为开发高糖鲜食大豆品种提供了重要的指导。

图2 GmZF-HD1调控GmSPS17表达

东北地理所刘长锴项目副研究员为论文第一作者,李彦生副研究员为论文通讯作者,胡岩峰副研究员、张秋英研究员和刘晓冰研究员为本研究提供了重要指导。研究得到国家重点研发计划(2021YFD1201103-03)、中国科学院战略性先导科技专项(XDA28070402)和黑龙江省优秀青年科学基金(YQ2024D009)联合资助。

论文信息:

Liu Changkai,Zhang Qiuying,Hu Yanfeng,Li Yansheng*,Liu Xiaobing. Sucrose as a Key Nutritional Marker Distinguishing Vegetable and Grain Soybeans,Regulated by GmZF-HD1 via GmSPS17 in Seeds. Horticulture Research,2025. DOI: 10.1093/hr/uhaf242

论文链接:

https://academic.oup.com/hr/advance-article/doi/10.1093/hr/uhaf242/8254146?login=true