单性生殖缺乏减数分裂同源重组,导致有害突变积累以及阻碍遗传多样性产生,因而单性生殖通常被认为是演化的“死胡同”。有些单性生殖鱼类和爬行类存在时间已经远超出其预测的灭绝时间,并展现出较高的遗传多样性和较强的环境适应性。然而,脊椎动物单性生殖的演化机制尚不清楚。

近日,中国科学院院士、中科院水生生物研究所研究员桂建芳团队、西北工业大学教授王文团队与华大基因教授方晓东团队等深度合作,以六倍体雌核生殖银鲫为研究对象,揭示了银鲫生殖成功的演化谜团。

研究团队对有性生殖四倍体鲫(crucian carp: Carassius auratus)和雌核生殖六倍体银鲫(gibel carp: Carassius gibelio)进行全基因组测序,并组装成染色体水平的单倍型基因组。研究显示,它们的单倍型基因组均含有50条染色体,包含两个亚基因组(25条染色体来自于亚基因组A,25条染色体来自于亚基因组B)。测序覆盖度分析发现,四倍体鲫是双二倍体(amphidiploid:AABB),即包含两套二倍体基因组,每套二倍体基因组源于不同祖先;揭示六倍体银鲫是双三倍体(amphitriploid:AAABBB),即包含两套三倍体基因组,每套三倍体基因组源自不同祖先(图1)。

该研究通过不同品系双二倍体鲫和双三倍体银鲫重测序数据证明:约82-96万年前,双三倍体银鲫由祖先双二倍体鲫经同源三倍化而形成。双三倍体银鲫通过雌核生殖克服三个同源染色体不能正常配对和均等分离的生殖障碍。比较基因组学分析发现,减数分裂细胞周期相关基因以及一个卵母细胞特异组蛋白变体在雌核生殖银鲫中发生了大量扩张,且大多数扩张基因在卵巢和卵母细胞中均有表达。此外,细胞学观察发现,双三倍体银鲫通过抑制减数第一次分裂而产生不减数的卵子,且在卵子成熟过程中,检测到偶发的同源重组事件以及很高的基因转换率。这些基因组的改变或有利于双三倍体银鲫清除有害突变以及维持基因组稳定性。

该研究首次提出了双三倍体概念,解析的银鲫基因组是第一个双三倍体基因组,这为单性多倍体脊椎动物生殖成功的演化机制提供了创新见解,并为促进银鲫精准遗传育种提供了宝贵资源。

相关研究成果以Comparative genome anatomy reveals evolutionary insights into a unique amphitriploid fish为题,发表在Nature Ecology & Evolution上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项、中科院前沿科学重点研究计划与国家重点研发计划等的支持。

图1.双二倍体鲫和双三倍体银鲫基因组解析。a、鲫和银鲫共线性关系;b、鲫和银鲫亚基因组特异的重复序列;c、每个染色体等位基因频率;d、等位基因测序深度;e、每个染色体单倍型测序深度

为深刻贯彻落实习近平同志系列讲话,2021年11月27日19:15,资环—农学院党委20211905党支部在教二121召开了学习“第十九届中央委员会第六次全体会议”主题党日活动。会议由第3党小组成员包鸿飞同志主持召开。支部16名正式党员和9名预备党员参加了会议。

会议开始,包鸿飞同志向大家介绍了党和国家事业取得的12方面历史成就。聚焦党的历史成就,充分说明中国特色社会主义政治发展道路符合我国国情和实际、体现社会主义国家性质;中国特色社会主义政治制度从中国的社会土壤中生长起来,行得通、有强大生命力、富有效率。

随后,包鸿飞同志向大家展示党百年奋斗的历史经验及历史意义。百年成就辉煌,百年岁月峥嵘。党的百年奋斗锻造了走在时代前列的中国共产党,铸就了今日人们的幸福美好生活。

最后,包鸿飞同志针对《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》带来了一些自己的思考。当今世界正经历百年未有之大变局、我国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,中国共产党亟需对第一个百年的成果和经验进行总结,为第二个百年提供智慧支持。十九届六中全会的召开,必将在中华民族伟大复兴进程中留下浓墨重彩的一笔。

图2 包鸿飞同志总结

历史车轮滚滚向前,时代潮流浩浩荡荡。通过对“第十九届中央委员会第六次全体会议”的学习,让大家对全会精神有了初步的认识。通过对历史的全面深刻总结,必将进一步凝聚共识、抖擞精神,以史为鉴、开创未来,埋头苦干、勇毅前行,在中华民族伟大复兴的新征程上再创新的辉煌。

我国动物蛋白生产量高达世界总产量20%,畜禽粪便产生量亦非常巨大,高达40亿吨/年。高温好氧堆肥技术是实现畜禽粪便无害化处理,将其转化为有机肥料,实现农牧循环的最重要技术。然而,饲料添加剂中重金属残留、堆肥产品腐殖化程度低、堆肥过程氨气和温室气体排放量高等问题,严重危害畜禽粪便肥料化利用的安全性以及大气环境质量。传统的处理方式以外源添加剂为主,往往技术成本高,效果不稳定,难以实现规模化应用。因此,高效易行、绿色环保、安全高质的堆肥技术及产品一直是国内外研究的热点。

中科院农业资源研究中心马林课题组针对上述问题 ,从堆肥生化反应氧化还原过程本质出发,创新引入外源电场,系统研究了强化堆肥电子传递过程对堆肥微生物腐殖质的合成、重金属的形态以及氨气和温室气体排放的影响。

,从堆肥生化反应氧化还原过程本质出发,创新引入外源电场,系统研究了强化堆肥电子传递过程对堆肥微生物腐殖质的合成、重金属的形态以及氨气和温室气体排放的影响。

首先,电场作用对堆肥微生物腐殖质、重金属形态的影响研究表明,堆肥中总细菌丰度和与细菌代谢相关的通路显著提高,微生物活动增强,并通过加速有机质降解来满足自身代谢需求。电场辅助改变了细菌菌群结构,提高了放线菌门丰度,加速有机质(尤其是大分子物质)降解形成小分子有机碳,用于腐殖质的形成。电场作用下,腐殖质和腐殖酸的含量分别显著提高19%和69%,腐殖酸结合态的铜、锌、砷和镉含量分别提高了34%、41%、29%和135.1%。腐殖酸和腐殖酸结合态重金属表现出显著的正相关关系(R2=0.60-0.87)。表明电场辅助可通过提高腐殖质含量,强化堆肥中重金属钝化能力,创新性地提出了堆肥重金属钝化的内修复新技术。上述研究成果以“An electric field immobilizes heavy metals through promoting combination with humic substances during composting”为题,在Bioresource technology (IF=9.642)上发表,DOI: 10.1016/j.biortech.2021.124996。

图1. 总细菌丰度变化(a);PICRUSt2预测的KEGG代谢相关的代谢通路(b),其中正值和负值分别表示与对照处理(CK)相比,低电压(L)和高电压(H)处理下KEGG代谢通路被上调和下调;堆肥产品腐殖质、腐殖酸和富里酸含量变化(c);堆肥产品中腐殖酸和腐殖酸结合态重金属的关系(d)

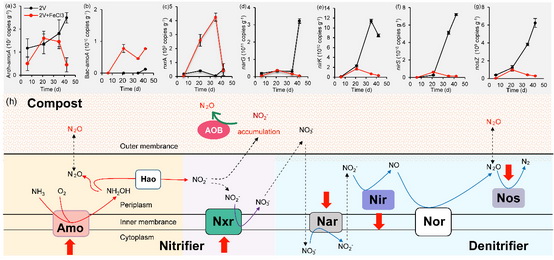

电场辅助堆肥对氨气和温室气体的影响方面,研究团队也做了深入研究。堆肥过程中的N2O产生途径错综复杂、难以区分,目前尚缺乏减排的针对性技术。研发团队结合氮素形态分析、同位素图谱、高通量测序等技术揭示了堆肥过程N2O产生途径,并解析了其潜在的生物电化学机制。结果表明,堆肥过程N2O主要产生于堆肥后期的硝化细菌反硝化途径,而异养反硝化途径在堆肥过程中贡献的N2O大部分被还原为N2(图2)。电场辅助技术减少了堆肥过程18.7-24.3%的氨挥发和28.5-75.5%的N2O产生。氨氧化抑制是辅助电场减少N2O产生的关键机制,电场辅助可显著减少氨氧化关键菌Nitrosomonadaceae的比例(图3),电场辅助引发的氨氧化抑制被归因于有机质降解导致的氧浓度限制加强了异养菌和氨氧化细菌(Nitrosomonadaceae)的竞争。电场作用对氨气影响的研究以“Nitrifier denitrification dominates nitrous oxide production in composting and can be inhibited by a bioelectrochemical nitrification inhibitor”为题,在Bioresource technology上发表,DOI:10.1016/j.biortech.2021.125851

研发团队还做了电场辅助堆肥对畜禽粪便中存留各种化学饲料添加剂(如NaHCO3等)影响的研究。结果表明,添加剂直接增加堆体电势强度可加速电子转移过程,但并未强化细菌好氧呼吸和氧气消耗,说明主导堆肥过程氧气消耗的机制是电子产生而不是电子转移。其他电解质(KCl和NaHCO3)对NH3和N2O的排放并无影响,表明饲料添加剂盐分的存在并不会对电场辅助的气体减排效果产生不利影响。电场辅助堆肥对化学饲料添加剂影响的研究以“The effects of electric field assisted composting on ammonia and nitrous oxide emissions varied with different electrolytes”为题,在Bioresource technology上发表,DO10.1016/j.biortech.2021.126194。

图2. 同位素图谱技术能够分析不同处理在不同取样时间可能的微生物途径(a):ND、HD、FD和NN所在的箱子分别表示硝化细菌反硝化、异养反硝化、真菌反硝化和硝化细菌硝化;混合模型中两个情景下异养硝化途径产生N2O的还原比例(b);基于PICRUSt2分析的硝化细菌反硝化相关的MetaCyc代谢通路(c)

上述三项研究系统解析了电场辅助介导堆肥过程碳氮转化的微生物学机制,创新性地提出了堆肥腐殖质增量、重金属钝化、氨气和温室气体协同减排的新途径,可为我国废弃物资源化的高效利用与低环境影响提供理论和技术支撑。本研究首次提出基于自下而上的思路解决堆肥过程N2O减排问题,即首先探明N2O产生途径,进而针对性地采取技术干预。本研究支持将电场辅助作为堆肥中N2O减排的新型硝化抑制剂,该技术的应用可避免传统硝化抑制剂高温降解、效果不稳定的问题。

图3. 硝化(Arch-amoA、Bac-amoA、nxrA)和反硝化(nraG、nirK、NirS、nosZ)功能基因丰度变化(a-g);导电物质介导电场辅助堆肥过程氮转化及N2O产生机制图(f)

上述系统研究阐明了电场辅助对堆肥过程腐殖质增量、重金属钝化及氨气和温室气体协同减排的影响机制,可为畜禽粪尿多污染物协同消减技术提供理论支撑,为畜禽粪尿无害化和资源化探索了新的技术途径。

王选副研究员与博士研究生曹玉博为论文的第一作者,中科院遗传所农业资源研究中心马林研究员为论文通讯作者,该研究得到了中国科学院A类战略性先导科技专项[XDA28030302]、国家自然科学基金[31872403]、中国科学院科技服务网络计划项目[KFJ-STS-QYZD-160]、中国科学院青年创新促进会青促会[2021095]、河北省重点研发计划[20327301D, 20373806D]等项目资助。

Page 2 of 2